在日常生活中,不少家长会发现婴儿在睡觉时后脑勺会出汗,这一现象常常引起家长们的担忧。其实,婴儿睡觉时后脑勺出汗可能由多种原因引起,了解这些原因有助于家长们更好地照顾宝宝。

文章大纲如下:首先分析生理性原因,包括新陈代谢旺盛和调节体温能力弱;接着探讨病理性原因,如维生素 D 缺乏、疾病影响等;最后介绍一些应对方法,帮助家长正确应对婴儿后脑勺出汗的情况。

一、生理性原因

1.新陈代谢旺盛

婴儿处于生长发育的快速阶段,新陈代谢比成年人更为旺盛。他们的身体就像一个小发动机,不停地运转着,在这个过程中会产生较多的热量。尤其是在睡眠期间,身体的各项机能依然活跃,产生的热量需要通过出汗等方式散发出去,所以后脑勺容易出汗。比如,一个三个月大的婴儿,即使在安静的睡眠中,身体的新陈代谢也在持续进行,为了保持体温的稳定,后脑勺就会通过出汗来散热。这是正常的生理现象,家长们不必过于担心。

2.体温调节能力弱

婴儿的体温调节中枢尚未发育完全,对温度的感知和调节能力相对较弱。当室内温度过高或者宝宝穿着过多时,他们很难像成年人一样及时调整自己的体温。后脑勺部位的汗腺相对发达,因此会通过出汗来试图降低体温。例如,在炎热的夏天,如果宝宝盖的被子有点厚,就可能会出现后脑勺出汗甚至全身出汗的情况。只要适当调整室内温度和宝宝的穿着厚度,这种情况通常就会得到改善。

二、病理性原因

1.维生素 D 缺乏

维生素 D 对于婴儿的骨骼发育和身体健康至关重要。如果婴儿体内缺乏维生素 D,可能会导致钙的吸收不良,从而引起多汗等症状。这种多汗往往不仅局限于后脑勺,可能还会伴有夜间睡眠不安稳、易惊醒、枕秃等表现。比如,有些婴儿在出生后没有得到充足的阳光照射,又没有及时补充维生素 D,就容易出现维生素 D 缺乏的情况。这时,需要在医生的指导下合理补充维生素 D,多带宝宝晒太阳,促进钙的吸收和利用。

2.疾病影响

某些疾病也可能导致婴儿睡觉时后脑勺出汗。例如,佝偻病除了有上述维生素 D 缺乏的一些症状外,还可能会影响骨骼的正常发育;还有甲状腺功能亢进症,会使婴儿的代谢加快,出现多汗、烦躁、食欲增加等症状。另外,感染性疾病如结核病等,也可能在早期表现为多汗等不典型症状。如果家长发现宝宝除了后脑勺出汗外,还伴有其他异常表现,如发热、咳嗽、精神萎靡等,应及时就医,进行全面的检查,以排除疾病的可能。

三、应对方法

1.调整环境温度和穿着

保持室内温度适宜,一般控制在 24 - 26 摄氏度左右。根据天气变化及时给宝宝增减衣物和被褥,避免宝宝过热或过冷。可以使用空调或风扇来调节室内温度,但要注意避免直吹宝宝。同时,选择透气性好、柔软舒适的衣物和床上用品,让宝宝感觉舒适。例如,在冬天,可以给宝宝穿上纯棉的内衣和适中厚度的睡袋,既能保暖又不会过于闷热。

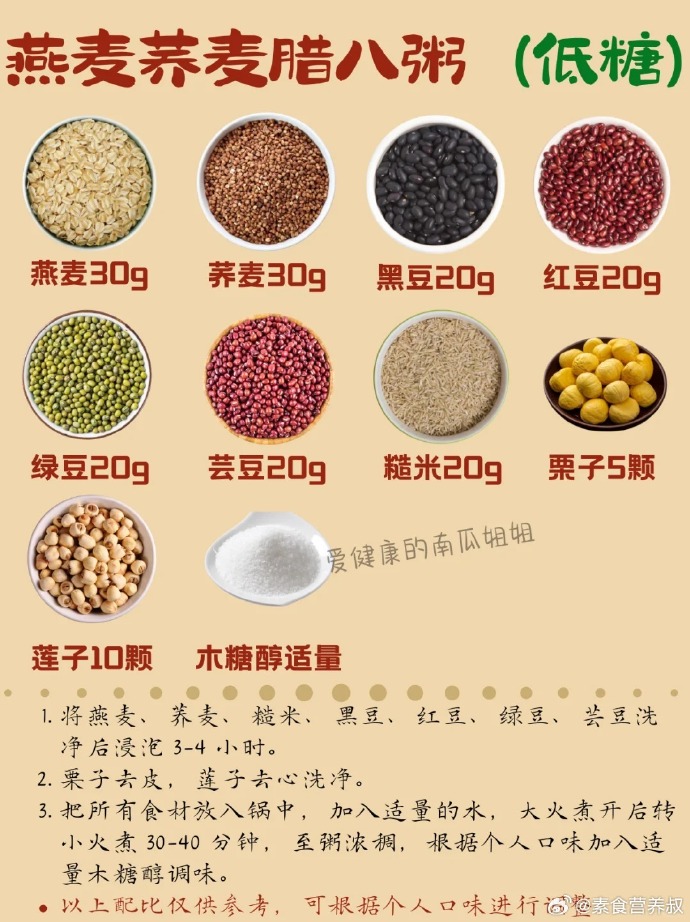

2.补充营养和水分

确保宝宝的饮食均衡,摄入足够的营养物质。对于母乳喂养的宝宝,母亲要注意自己的饮食营养;配方奶喂养的宝宝,要选择合适的奶粉。在医生的建议下,适时补充维生素 D 和其他微量元素。同时,要注意给宝宝补充足够的水分,尤其是在炎热的季节或宝宝出汗较多的时候,可以适当喂一些温水,防止脱水。

婴儿睡觉时后脑勺出汗可能是由多种原因引起的,家长要仔细观察宝宝的其他表现,结合具体情况来判断是生理性还是病理性原因。如果是生理性原因,通过调整环境和日常护理即可改善;如果是病理性原因,应及时就医,以便早日诊断和治疗,保障宝宝的健康成长。