鼻子没有嗅觉是一种较为常见的现象,可能由多种因素引起。了解其具体原因对于采取正确的应对措施至关重要。

我们来提炼一下本文的大纲:

一、鼻腔结构及生理功能简介;二、导致鼻子无嗅觉的常见原因;

三、不同年龄段出现该情况的特点;

四、相关诊断方法介绍;

五、针对性的应对策略和建议。下面将依据此大纲展开详细阐述。

在人体中,鼻子作为重要的呼吸和嗅觉器官,有着复杂而精妙的结构。鼻腔内部覆盖着大量的嗅黏膜,其中分布着数以百万计的嗅细胞,它们能够敏锐地捕捉空气中的气味分子,并将化学信号转化为神经冲动,通过嗅神经传递到大脑的嗅觉中枢,从而使我们感知到各种气味。此外,鼻子还起着过滤、加温、湿润吸入空气等重要作用,保障呼吸道的健康与正常通气。当鼻子失去嗅觉时,这些功能也会受到不同程度的影响。

导致鼻子没有嗅觉的原因多种多样。从生理角度来看,长期吸烟是一大元凶。香烟中的尼古丁、焦油等有害物质会直接刺激鼻腔黏膜,导致黏膜充血、肿胀、炎症,甚至引发鼻窦炎等疾病,严重损害嗅细胞的功能,使嗅觉逐渐减退或丧失。例如,一位有着三十年烟龄的男士,经常感到鼻塞、流涕,后来发现自己对食物的香气毫无察觉,经检查发现鼻腔黏膜已出现严重的病理性改变。过敏也是常见因素之一。花粉、尘螨、动物毛发等过敏原进入鼻腔后,会引发机体的免疫反应,导致鼻腔黏膜水肿、分泌物增加,堵塞嗅细胞周围的空间,阻碍气味分子的接触与传导。比如春季花粉过敏高发期,不少过敏体质者会出现打喷嚏、流眼泪、鼻子不通气且闻不到气味的症状。还有鼻腔结构的异常,如鼻中隔偏曲、鼻息肉等,会使鼻腔通气不畅,影响气味分子在鼻腔内的扩散与分布,进而降低嗅觉灵敏度。另外,某些全身性的疾病,像糖尿病、神经系统疾病(如帕金森病、阿尔茨海默病早期)也可能导致嗅觉障碍,因为这些疾病会影响神经系统的正常功能或血管的血液循环,致使嗅细胞得不到充足的营养供应而受损。

不同年龄段的人群出现鼻子无嗅觉的情况各具特点。儿童时期,由于免疫系统尚未完全发育成熟,更容易因上呼吸道感染引发急性鼻炎、鼻窦炎等,若治疗不及时或不彻底,可能会遗留嗅觉减退的问题。青少年群体则多受过敏和环境因素的影响,如学校环境中的粉尘、化学物质,以及青春期激素水平变化导致的鼻腔黏膜敏感性增加。成年人除了上述常见原因外,工作压力大、生活作息不规律引发的慢性疲劳综合征也可能累及鼻腔功能。老年人随着身体各项机能的衰退,嗅细胞的再生能力下降,加之可能患有多种慢性疾病,嗅觉减退的发生率相对较高且恢复难度较大。例如,一些老年人在感冒后嗅觉明显变差,且很难恢复到原有水平。

为了明确鼻子无嗅觉的具体原因,医生通常会采用多种诊断方法。详细的病史询问是基础,了解患者的日常习惯、工作环境、既往病史以及症状出现的时间和进展过程等信息。鼻腔内镜检查可以直观地观察鼻腔黏膜的形态、有无肿物、炎症等情况,帮助判断是否存在鼻腔结构异常或病变。鼻窦 CT 扫描能够清晰地显示鼻窦内部的结构细节,排查鼻窦炎、鼻息肉等病变以及病变的范围与程度。此外,还会进行一些嗅觉功能测试,如使用特定的气味物质(如香草精、醋酸等)让患者辨别气味的有无、强弱和种类,评估嗅觉损伤的程度和性质。通过这些综合的诊断手段,医生可以为患者制定精准的治疗方案。

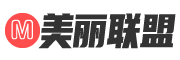

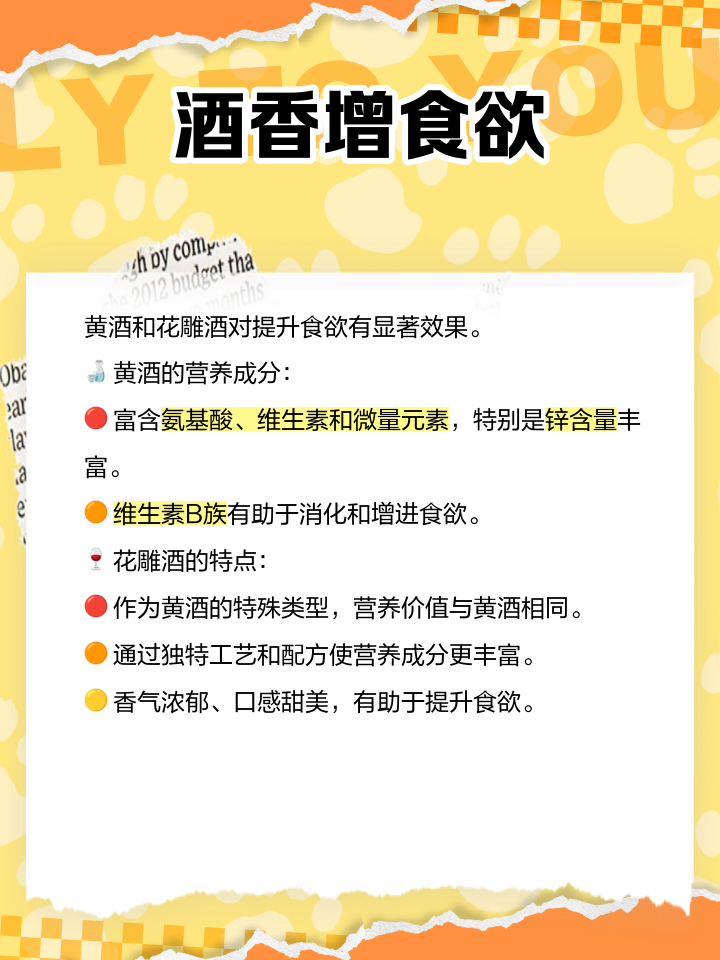

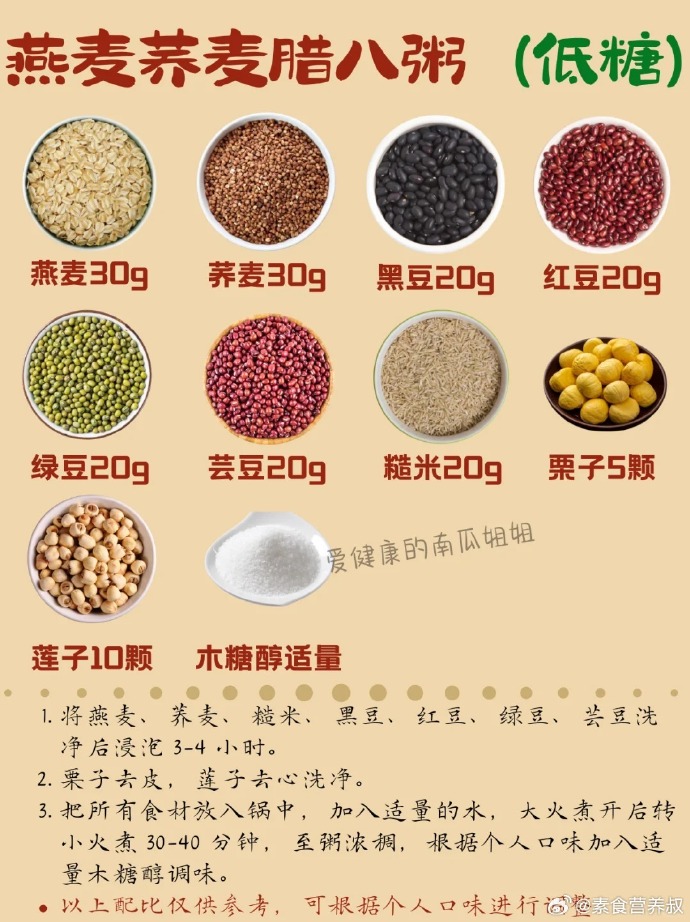

针对鼻子没有嗅觉的情况,应对策略需根据具体原因制定。如果是因鼻腔炎症引起,首先要积极治疗原发疾病,在医生的指导下使用抗生素(如阿莫西林)、鼻用糖皮质激素(如糠酸莫米松鼻喷雾剂)等药物治疗,同时配合鼻腔冲洗,清除鼻腔内的分泌物和炎症介质,减轻黏膜的炎症反应,为嗅细胞的恢复创造有利条件。对于过敏性鼻炎患者,应尽量避免接触过敏原,并可使用抗组胺药物(如氯雷他定)、鼻用抗胆碱能药物(如异丙托溴铵)等控制过敏症状。若是鼻腔结构问题导致,如鼻中隔偏曲严重影响嗅觉且保守治疗无效时,可能需要通过手术矫正鼻中隔;鼻息肉则可通过手术切除,术后注意定期复查和鼻腔护理。对于全身性疾病引发的嗅觉障碍,如糖尿病患者要严格控制血糖水平,神经系统疾病患者应在神经内科医生指导下进行综合治疗与康复训练。在日常生活中,保持良好的生活习惯也很重要。戒烟限酒,避免长期暴露在污染严重或有刺激性气味的环境中;加强锻炼,提高身体免疫力;饮食均衡,摄入富含维生素 A、B、C 的食物,有助于维持鼻腔黏膜的健康。例如,多吃胡萝卜、菠菜、柑橘类水果等食物,为身体提供必要的营养支持,促进鼻腔组织的自我修复与功能恢复。鼻子没有嗅觉虽然会给生活带来诸多不便,但只要找准原因、积极治疗并注重日常护理,部分患者的嗅觉还是有望得到改善或恢复的。